Le projecteur, soleil inaugural au commencement de tout, naissance des rêves, cerveau de l’imaginaire moderne. Le projecteur, sans cesse rappelé dans The Fabelmans à sa concrétude physique, comme les autres machines du cinéma : caméra, écran, machine de montage… est figuré, par Spielberg et Kaminski, comme la source lumineuse qui fend le monde, qui irrigue le champ visuel d’un faisceau de lumière épaisse et métaphysique, en concurrence avec ce que Pierre Berthomieu nomme la « pâte visuelle » de Kaminski. Ce faisceau, qui déjà chez Spielberg s’était incarné dans tous les domaines du visible, comme une manifestation du monde débordant les limites des corps, imposant à l’image radiations et halos, flares et ruptures, trouve ici sa matérialité suprême, devenant le jour premier du cinéma, et sa substance symbolique. Ce degré de mise en abyme ne fait pas du film un simple jeu réflexif sur le cinéma et le dispositif puisque, comme toujours chez Spielberg, le monde du film est l’essentiel, et qu’il n’est jamais mis en crise, se tenant loin des surgissements métadiégétiques. Loin d’être manifestation d’une conscience excessive et envahissante du film en train de se faire, ce dispositif cinématographique est plutôt chargé d’agitations spirituelles et merveilleuses, et c’est en ce sens qu’il rappelle E.T. ou Arrête-moi si tu peux. La lumière est le domaine de dieu, et sa source est magique, toujours, bien qu’elle s’allie parfois à la technique, comme ici. Pour parler comme Pierre Berthomieu, le cinéma est présent dans The Fabelmans comme ces monstres qui surgissent (« L’arrivée des monstres ou la naissance d’un style ») dans Jaws, Jurassic Park, E.T., La guerre des mondes… The Fabelmans met en scène, plus que le cinéma comme une structure, le cinéma comme une illumination, puis comme une fabrication, qui est l’objet de l’émerveillement et de la manipulation. Spielberg donne à la caméra le pouvoir de l’alchimiste, et par le biais de cette machine opère une transsubstantiation du réel. C’est le moyen que trouve son personnage pour « maîtriser » le monde, ou du moins pour l’appréhender. Il lui faut pour cela accomplir le processus filmique dans sa totalité, et ainsi éprouver le réel qu’il filme, le mettre à l’épreuve de son interprétation avant d’exercer par le montage son pouvoir conquérant. Ce geste combine les influences paternelle de l’ingénierie et maternelle de la musique. Notons d’ailleurs que Burt n’est pas insensible à la musique, qu’il comprend par amour et par science. Il n’y a pas de contradiction chez Spielberg et cet apparent tiraillement entre un père et une mère d’abord inconciliables se résout par le cinéma, et donc par le fils lui-même qui initie le dialogue de ses parents, rendus à leur passion commune de l’invention et de l’imaginaire. Burt, pour expliquer son travail à sa femme, ne passe-t-il pas par l’imagination de l’oncle Bennie ? et la musique que joue Mitzi ne met-elle pas en mouvement des données et des lois mathématiques et physiques ?

« quand on a entendu le plus grand novateur scientifique de ce siècle, initiateur de la cosmologie moderne et répondant de la plus vaste synthèse intellectuelle en termes d’équations, invoquer l’intuition au secours de la raison et proclamer que «l’imagination est le vrai terrain de germination scientifique», allant même jusqu’à réclamer pour le savant le bénéfice d’une véritable «vision artistique» – n’est on pas en droit de tenir l’instrument poétique pour aussi légitime que l’instrument logique? »

Cette citation de Saint-John Perse éclaire ce miroitement, ce retour constant de l’un à l’autre domaine de l’imagination et du savoir. Car lorsque l’appareil permet à Sammy de déchiffrer le monde, il est instrument de connaissance. Et quand, par le montage, il prend le dessus sur l’image et sa loi, il pratique son art comme on jouerait d’un instrument. La synthèse est opérée, le sort est conjuré, et la mémoire ravivée est en fait manipulée pour réunir, au sein même de l’image, des parents qui, pourtant, resteront séparés. S’il y a un retour autobiographique à observer dans le film, c’est celui-là. Mais comme dit plus haut, il y a dans The Fabelmans une présence plastique qui dépasse le sens narratif et psychologique des choses. Ce film n’est il pas le moyen, pour Spielberg, de faire exister dans un même espace filmique des matières d’images différentes, et des formats hétérogènes, le tout sans avoir recours à des changements de ratio inexpliqués qui seraient incohérents ou qui introduiraient une dimension métadiégétique. En un raccord, sensible mais logique, on passe de l’élégance du 35mm à la densité instable du 8mm. En un plan, on voit conjugués la matière chargée d’un film projeté et le monde présent, dans ce même 35mm. The Fabelmans est un festival de matérialité, toutes rassemblées par la fluidité du montage numérique. C’est la synthèse physique de plusieurs formes cinématographiques au service d’une même histoire, sans artifice, avec des sauts d’une texture à une autre imposés par la logique du récit. Comme souvent chez Spielberg, c’est un film expérimental qui n’en donne pas l’impression, et qui impose la loi de la narration aux essais visuels les plus audacieux.

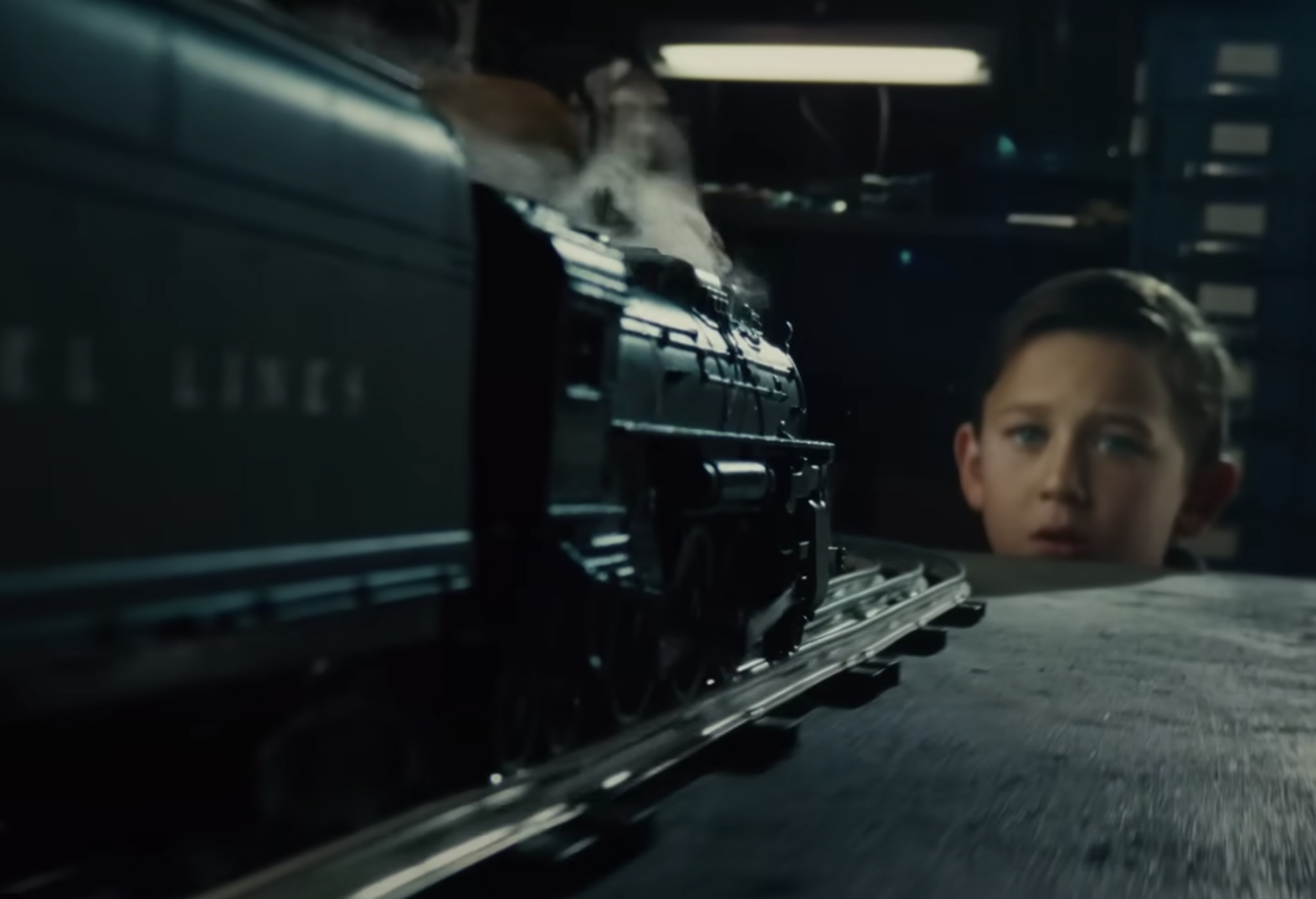

S’il mêle cet art technique à la résolution d’un problème familial, The Fabelmans est quand-même un film sur le cinéma. Envisagé longtemps comme un art technique, puis technologique, le cinéma de Spielberg retrouve, dans la toute fin du film, le lieu de son épanouissement qui est Hollywood. Après l’ontologie, réaliste, puis manipulatrice, du geste, le film décrit le système qui donne vie à la lumière. Le flux d’images, constitutif d’une authentique psychologie, est ensuite rationalisé, et la rencontre avec John Ford donne la clef du mystère, indique que des lois président peut-être à la beauté, et que c’est bien de l’art qui sort de l’usine à rêves (c’est Ford lui-même, alors montré comme une instance de vérité, qui prononce le mort « art »). Le cortège de références existe qui relève plus du commentaire que de la citation. Ainsi, la présence de Sous le plus grand chapiteau du monde est source de choc, de peur et de fascination devant la démesure et le spectacle. Et discrètement, elle signe le contrat d’une continuité esthétique et spirituelle, de Demille à Spielberg. Le motif du train peut lui aussi être interrogé : objet technique répondant à des lois physiques, il est le véhicule du sentiment et du spectacle, peut-être même son symbole. Les vues Lumière son rappelées dans cette séquence où Sammy scrute le trajet du train électrique que lui ont offert ses parents. Il regarde, à sa hauteur, l’objet venir sur lui, à grande vitesse, introduisant symboliquement le cinéma dans sa conscience. Avec le faisceau de lumière, que nous évoquions précédemment, c’est le motif le plus prompt à représenter la machine-cinéma, avec son ambivalence : mi-machine mi-art, objet de terreur et de fascination.

Enfin, The Fabelmans est une fresque familiale où la caméra décrit avec mélancolie les peurs de l’enfance, les conversations du fils avec le père, les disputes adolescentes, le poids de l’identité, notamment de la judéité. L’oncle Boris, figure prophétique et hautement spirituelle, rituelle aussi, se présente dans le vêtement blanc du sage antique, presque oriental, et tient lieu de messager. Il initie Sam au rite du Shiva après lui avoir offert l’illumination, après avoir éclairé son regard en nommant la dimension artistique du cinéma. Cette scène renforce l’idée que l’image est appréhendée comme un phénomène métaphysique sur deux plans : la scène elle-même, avec le retour des lumières irréelles, et la posture de l’oncle, donne l’impression d’une scène religieuse ; et les paroles, venues du sage, inscrivent l’art dans son domaine immatériel, et l’artiste dans sa position d’élu. Certains parleront de vanité, mais c’est oublier l’aspiration spirituelle du film qui, de l’enfance au teen-movie, décrit les étapes rituelles d’un parcours initiatique.

Diviser la filmographie de Spielberg en grands moments, avec une rigueur chronologique, est une erreur que commettent beaucoup de spectateurs, même parmi ses admirateurs les plus dévoués, isolant les films des années 2000 de ceux des années 80-90. Mais les décennies ne forment que des repères et ne constituent en rien des frontières. Il n’y a pas de sens chronologique chez Spielberg bien que certains films soient suffisamment marquants pour inaugurer des ajouts dans son oeuvre, des tendances et des techniques nouvelles. Son cinéma évolue cependant, et ses deux derniers films augurent un futur enchanteur. Le soleil de ces films irise le spectre de son oeuvre. La photographie de Kaminski s’y est comme affinée. West Side Story et The Fabelmans ont quelque chose de mélancolique que nous goûtons avec émotion. Du reste, The Fabelmans n’est rien d’autre qu’un chef d’oeuvre.

Laisser un commentaire